【2020.10.20更新】

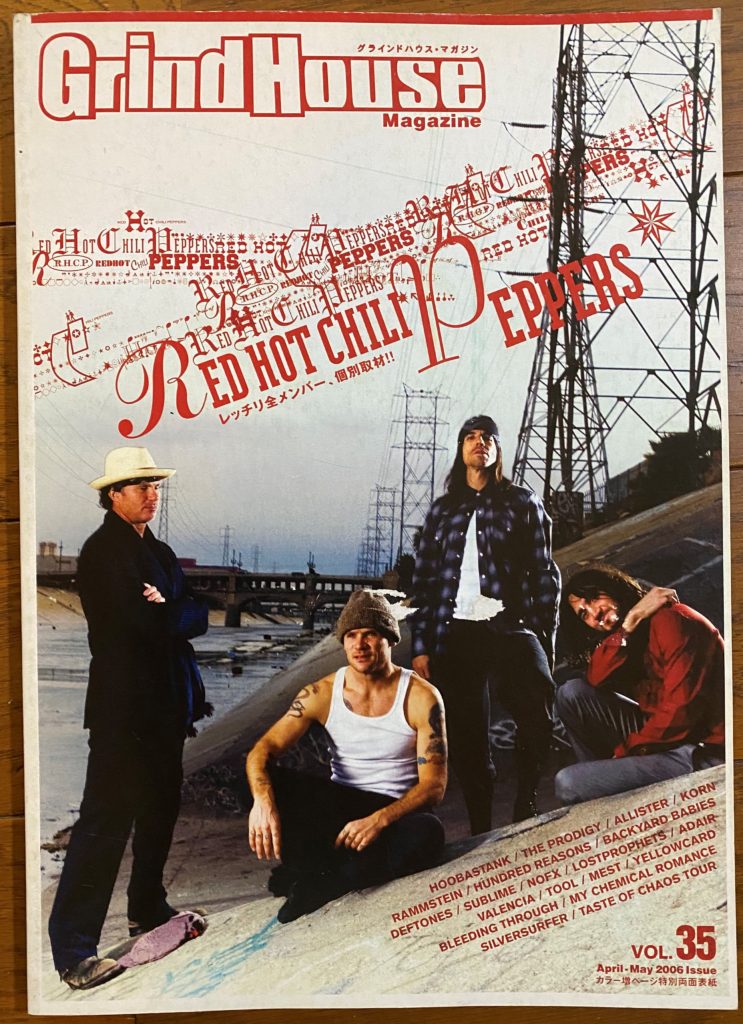

GrindHouse magazine back number gallery 第5回更新に続いて、YELLOWCARDとMAEという、まさにドリームカードと言える組み合わせのライヴのリポを再公開!2006年3月31日発行のGrindHouse magazine Vol.35に掲載した記事だ。

文・須藤啓介

再構成・有島博志

写真・Edward Dougherty/Wireimage.com(YELLOWCARD) & Kentaro Kambe(MAE)

February 7, 2006 at Avalon, Los Angeles, California

新作発売後初のロサンゼルスでのライヴの模様を緊急リポート!まさに凱旋公演!

ハリウッドの中心部にそびえ立ち、YELLOWCARD(YC)が所属するCapitol Recordsの目の前にある中規模なライヴ会場、アヴァロン。その入り口から続き、終わりの見えない観客の列。現在のYCを取り巻く環境を説明するには格好の光景だ。新作『LIGHTS AND SOUNDS』がもはやここアメリカで向かうところ敵なし状態に突入してる。この夜、ひと味違う彼らが楽しめそうな予感がした。

夜7時のドアオープンから早くも場内は大混雑。つまりサポートアクトのOVER IT、MAEも認知されてるということだ。まずは、2004年に日本でも一緒にツアーをするなどなにかとYCと縁が深いOVER ITが登場。ファストで元気のいいライヴを予想していたが、意外にも披露した曲のほぼすべてが昨春発売の新作『SILVERSTRAND』からで、MCも落ち着いてるし、日本でのツアーの話も交えつつ、ファンとのコミュニケーションを楽しんでた。彼らはすでに作品を5作も出してるし、新作は大人な空気を感じ取れるものだ。そう考えると、彼らといい、YCといい、“以前と違い一皮むけてロックするバンド”というのが、この夜のキーワードのように思えた。といっても、MAEは世に出てきた時点ですでにズルムケだったか…なんてことを考えてたらあっという間にOVER ITのセットは終わった。7曲しかやらなかったし、フロアが大きく湧くということもなかったが、演奏はうまいし、好印象を得た。トップバッターに相応しい内容だったと思う。

2番手のMAEは、新作『THE EVERGLOW』の1曲目“Prologue”とともにゆっくりと登場し、“Someone Else’s Arms”で華々しくライヴを始めた。曲の雰囲気に加え、所属がクリスチャン系として有名なTooth & Nail Recordsだ。自分のなかで彼らのイメージは完全に“清い繊細なバンド”となってた。しかし実際のところ、彼らのライヴはかなり骨太で力強い。かといってマッチョなイメージは全然ない。マッチョにならないその理由はデイヴ・エルキンス(vo, g)の声色であったり、ロブ・スウェイツアー(key)のメロディであったりとさまざまだが、それでも骨太であり続けるのはジェイコブ・マーシャル(ds)のグルーヴ感抜群のドラミングによるところが大きい。彼らは非常に芸術性の高いバンドで、細部にいたるまでジェイコブ以外のメンバーによって徹底的に装飾されてる。だが彼のドラムがあるからこそ、ロックファンに彼らの音楽はくどくないし、彼らはあくまでもロックしてるということを、ライヴを通して理解した。よってライヴ終了時には、僕のなかで彼らのイメージは“美しい骨太野郎ども”に見事に切り替わってた。いや、冗談抜きで彼ら、個人のテクレベルが抜群に高く、演奏もまったく軸ズレしない。実際“Painless”は貫禄すら感じさせるほど見事だったし、終始実に堂々とプレイする。モッシュなどの目に見えるリアクションはなかったが、観客のバンドに対する思いは伝わってきた。ステージングに関しても独特なテイストを持ってて、基本的にデイヴとジェイコブはエモーショナルに爆発するタイプ。一方ザック・ゲーリング(g)は完璧に自分の世界を持ち、静まるわけでも弾けるわけでもなく、なんとも奇妙なクネクネした動きを延々と続けながら完璧な演奏をする。観ても聴いても楽しめるライヴは実に最高だ。機会を見つけて、ぜひ体感してほしいバンドだ。

この夜は、各バンドの転換に異常に時間がかかりイラつかされた。でも、それは言い換えれば、YCへの飢餓感、期待感の表れでもある。それもそのはず、新作『LIGHTS AND SOUNDS』の出来映えは見事としか言いようがないし、冒頭で書いた通り、それに対するここアメリカでの評価も非常に高い。幅広い年齢層の、新旧含めたファンが生のYCを求めてやってきた。そんな背景もあり、彼らがやっとステージに現れたときに上がった歓声にはすさまじいものがあった。新作1曲目の“Three Flights Up”を出てきたのがわからないくらいの大歓声で、正直身体がしびれたほど。耳が痛くなってきたそのとき、歓声を切り裂くようにタイトル曲“Lights And Sounds”のギターが走り出す。あまりにカッコいい出だしに思わず鳥肌が立ってしまった。メンバー全員が上下ともに黒の衣装でビシッと決め、アップテンポのロックンロールであるこの曲を全力でぶちかます姿は絵になる。ロックスターがカッコよくて呆然となってる少年みたいな気分になった。思った通り、彼らは今、自身の音楽に対してとてもシリアスだ。歌詞でも歌われてるけど、前作『OCEAN AVENUE』(2003年)が売れに売れ、世界中から喝采を受けても自身を見失うことなくロックしてる。普通これだけ周囲からの注目があれば、迷いや作り込み過ぎ感などが聴いてとれるものだが、彼らの場合見事に次のレベルへと突き抜けてる。そのことをはっきりと物語る幕開けだった。この夜のライヴの一番の山場はまさにこのオープニングだった。

そんな“Lights And Sounds”が終わるや、すぐさま前作の冒頭を飾る“Way Away”へとなだれ込む。観客は若年層が大半なので、前作からの曲への反応の方が、新作の曲へのそれよりよかったかもしれない。そのとき、ショーン・マッキン(electric violin)がお決まりのバック宙を決めフロアをさらに湧かす。彼は本当にYCのキーマンだと思う。アクションはYCのなかで一番派手だし、なんといっても彼のウェポンであるバイオリンだ。彼が曲のリードメロディを弾くとき、ライアン・キー(vo, g)と新加入のライアン・メンデス(g)というギター2本がメインメロディを弾くので、サウンドは実にファットになる。その一方で、曲の中央から退き、外からバイオリン音で曲をワイドでダイナミックに装飾することもできる。彼の働きがYCの魅力であり、光って止まないポイントだと言っても過言ではない。そして光るという点では、ライアン・キーの歌唱力の大幅なレベルアップも見逃せない。もう少年のイメージはないに等しい。また、実はSLIPKNOTが大好きなロンギニューのドラムは相変わらずソリッドで跳ねまくっていたものの、曲によってしっとり聴かせるドラムを叩くなど、新作の世界観を見事に作り上げてた。全員の明確なレベルアップが全編通して実感させられた。そんな大人になった彼らだが、YCはYC。ちゃんとキッズのことを考えてる。終盤に持ってきたLobster Records時代の『ONE FOR THE KIDS』(2001年)からの“October Nights”での間奏パートでは、2階席も含めた観客を左右でライアンキーチームと、ショーンチームに真っ二つに割り、声の大きさ対決なんかもやるなど、昔ながらのほのぼのした場面、空気もあった。ラストの“Ocean Avenue”までYCらしさ満点で終了したライヴだったが、あくまで“今”の彼らが主張する大事なところは、オープニングや途中の新作からの曲で垣間見せたアコースティックな部分だ。本当に頼もしい存在になったと思う。GREEN DAYとまでは言わないが、YCもまたパンクロック出身の本物のバンドとして、GREEN DAYのようにもっと高みにいく存在だと思う。3月下旬に行われた日本公演もさぞかし盛り上がったんだろう。気の早い話だが、個人的にはもう次作が楽しみだ(笑)。

有限会社グラインドハウス Copyright (C) GrindHouse Ltd. All Rights Reserved.