【2021.05.12更新】

12年の月日を経ての再結成が、あちこちで話題沸騰中のMuDvAyNe。2001年2月に実現した初来日時のインタヴュー記事を再公開した前回に続き、2ndアルバム『THE END OF ALL THINGS TO COME』(邦題『ヘヴィ・ロック断末魔』/2002年)発売タイミングでのインタヴュー記事を再公開する。

2002年11月30日発行GrindHouse magazine Vol.15

text by Hiro Arishima

translation by Izumi Kurihara

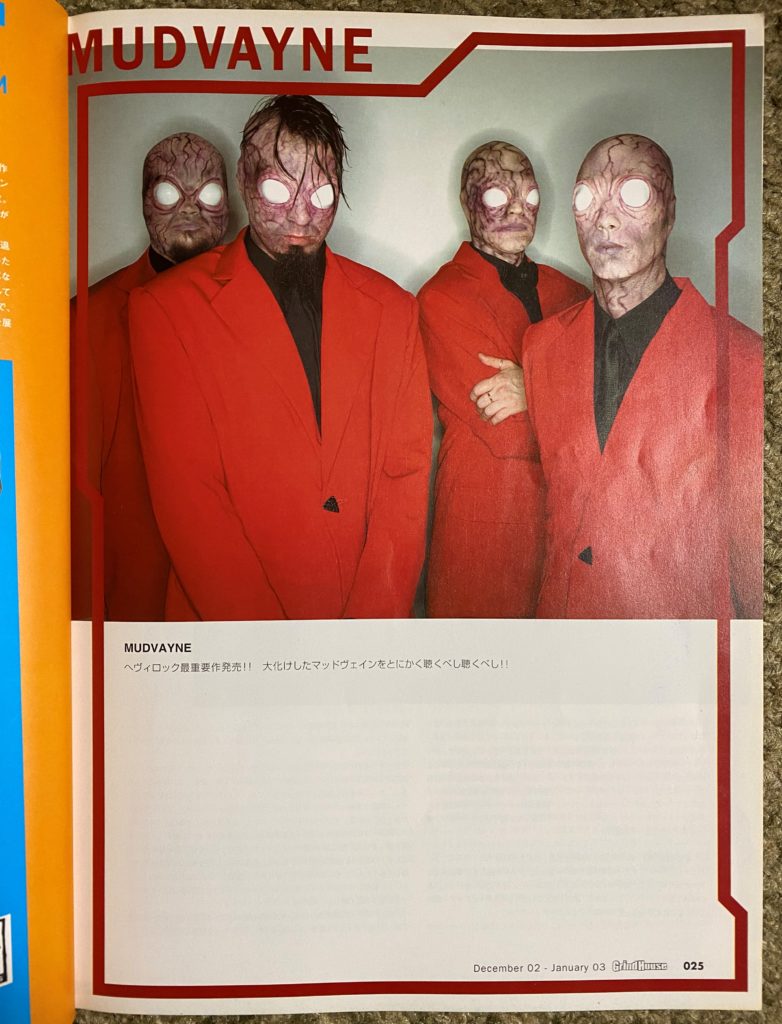

ヘヴィロック最重要作発売!!大化けしたMUDVAYNEをとにかく聴くべし聴くべし!!

メジャーデビュー作『L.D. 50』からほぼ2年、MUDVAYNEが“とんでもないことになってる!!”とすら言える最新作『THE END OF ALL THINGS TO COME』(邦題『ヘヴィ・ロック断末魔』)を出した。それもニューヴィジュアルで、かつメンバーの呼び名も一新されて、前作や前作発売に伴う全活動でやりとげたことが血となり肉となり、彼らを完全に次ステージへと押し上げたことのなによりの証拠だ。(2002年)10月21日、ニューヨーク州オーバニーで取材をした。彼らはその郊外の小さな町でツアーのリハーサルをしてた。今回カッドからチュードへと変えたチャド・グレイ(vo)、スパグよりスプーグになった本名マシュウ・マクドノウ(ds)のインタヴューをお届けする。

ーー新作の話の前に、前作からの2年間を振り返ってみてどうです?

チュード「ハハハ、ツアーに明け暮れたの一言だね。アメリカ国内を回りに回るツアーが主だったけど、世界中のいろんなところにいった。日本にも1度いった。あのときは1回きりのライヴだったから、次はもっとプレイできたらいいな。ツアー以外でやったことと言えば、新作の曲作りとレコーディングのみ」

ーーそのツアー中、作品発売が相次ぎました。DVDシングル『DIG』にライヴDVD『L.I.V.E. IN PEORIA』発売のほか、インディー時代のEP『KILL, I OUGHTTA』にボートラを足して『THE BEGINNING OF ALL THINGS TO END』(すべて日本盤未発売)のタイトルでリイシューと。

チュード「その通り。DVDシングルはレコード会社にやらされた感もあるけど、DVDフォーマットはオレたちみたいなメイクに凝るバンドにはピッタリなものでもあるし、やってみるのも面白いと思ってね。そういう作品を出すことでファンベースの拡大を狙ったわけじゃないけど、ファンにより近づきたいっていう気持ちがあったのも事実。オレたちはライヴバンドであることを自負してるけど、オフステージのシーンを入れたのもステージを下りたらオレたちも普通の人間だってことを見てほしかった。別に24時間クレイジーなわけじゃなく、普通のときは普通だってことを。『KILL~』は実は最初のデモでね。絶版になってから法外な値段で売り買いされてたんで、そんな状況にピリオドを打つために『THE BEGINNING~』っていう、新作にかけたタイトルでリイシューした。あとライヴDVDはオレたちのライヴを家でも見てほしかったから」

ーーロングツアーで世界各国を訪れ、作品発売も重ね、前作は本国で50万枚のセールスを突破、ゴールドディスクも獲得しました。さぞかし満足のいく2年間だったでしょう。

スプーグ「その答えは複雑なものになるな。新作完成時期のタイムリミットが迫ってたし、そのなかででき得る限りのベストをつくした。その一方でファンベースを拡大することができ、その反響に対してスゴく嬉しくも思ったりもした。ツアーももちろん楽しかった。だけど過去を振り返る行為には必ず後悔がついて回る。あのときこうすれば、もっとこうだったのになっていう。だけど過去よりも未来を考え、こうしたい、ああしたいっていうアティテュードでいればアーティストとして現在の自分に満足できると思う。後悔はしてもどうにもならないものさ。過去から学ぶことができたらすばらしいけど、もちろん新作のできには満足してる。あんなにプレッシャーを感じた環境のなかで作ったのに、全体的に考えれば今のオレたちはスゴくハッピーだと思う」

ーー新作の曲作りはいつから始めたんですか。その最中になにかを意識しました?

スプーグ「外見的なことにこだわるわけじゃないけど、新作のタイトルは前作以前から考えてたもの。だからいつからっていうのは明確には答えにくいけど、常にアイディアはあり、それを膨らませていく作業はしてた。どの曲も毎日の生活とつながってるし、ツアー中も少し書いたけど、時間的に限られてた」

チュード「みんなで作業し始めたのは今年(2002年)2月。それが最初で、リフをストックし始めた。作業スケジュールがギチギチで、プロデューサーのデイヴ・ボトリル(TOOL、KING CRIMSONほかとの仕事で高名)のスケジュールに限りがあり、それまでにある程度形にしなければならなかったし、彼の許すスケジュール内でレコーディングも終えなければならなかった。そんな状況でも今回絶対彼と一緒に仕事がしたかった。だから彼とやるためにそのタイムリミットに合わせて作業を進めた。もし終わらなければ彼は次のプロジェクトにいく。だけどそれが結果としてより集中できる環境を作ったし、バンドとしてもより密接に作業もできた。家族みたいな感じっていうか、互いを必要とし、お互い助け合いを実現させるんだって意識で取り組めた。それは有効的な作用だった。だって互いをこんなに強く必要としてるんだから。タイムリミットをクリアするには全員の力が必要で、高いハードルを越えるには助け合わないと越えられない。本当にスケジュール的には厳しかった」

ーーなぜ、今回デイヴを起用したんです?

チュード「前作のレコーディング中に彼と偶然会ってね。何度か軽く話をする機会があり、彼はスゴくいい人でフレンドリーだし、仕事面でも切れるタイプだった。かつ彼の音作りには惹かれる要素がいっぱいあるから、とりあえず会って一度ちゃんと話をしてみようってことになり、一緒にランチをしたんだけどそれがすごく楽しかったんだ。話も面白かったし。で、彼に決めたのさ」

スプーグ「レコード会社も彼を推してたし」

ーー前作にはSLIPKNOTのショーン #6 クラハンがエグゼクティヴプロデューサーとして関わってたけど、今回はそのクレジットがありません。それはバンドが成長し、そういう存在が必要なくなったからですか?

スプーグ「それに関しては説明が必要だな」

チュード「うん」

スプーグ「実はショーンは前作には全然関わってない。クリエイティヴ面ではまるっきりね。ま、それがエグゼクティヴプロデューサーっていう存在だけど、なんでショーンがそういう肩書きで作品にクレジットされたか。それはA&Rマンみたいな立場にいたからさ。オレたちを発掘したっていう意味でね」

チュード「認証過程においてショーンの名が必要っていうか」

スプーグ「そう。だけどクリエイティヴな面じゃ無関係で、レコーディング時だって彼は一度もスタジオにこなかったし、曲作りにもまったく関わってない。つまりこのバンドは常にオレたち4人で構成されてる」

チュード「ショーンにはいろいろ世話になった。だけどエグゼクティヴプロデューサーっていうのはさ、ようは金の問題で絡んできてるっていうか(笑)。認可してやるから金をくれっていうか?(笑)」

ーー前作にはインタールードが5曲も入っており、それでコンセプトやストーリーが完結してました。だから東京公演でもアンコールはやらなかった。新作はそういう作りじゃないですね?

スプーグ「オレたちは常にテーマを持ってやってきたけど、前作は確かにインタールードを入れることによりひとつに収束した作品になった。それに気づいてくれてありがとう。嬉しいよ。新作にはいくつかの違う方向性があり、サウンドクオリティ面じゃもっとロックバンド的アプローチをしたかった。前作じゃ映画的っていうか、シアトリカルな要素が強かったから。だからメンバー4人でより密接な関係を持ちつつロックをやった。インタールードが入るとドラマティックになるぶん、ロック色が薄くなるところがある。それと“『L.D. 50』第二章”を作る必要はまったくなかったっていうのも、その理由。『L.D. 50』っていう作品はひとつとしてまとまってはいるけど、そこにひとつの所詮コンセプトっていうのは存在しない。もちろん細かなコンセプトやアイディア、伏線となるものはあっちこっちにあり、それが曲作りに影響を与えたとは思う。そしてインタールードが入ることでそのアイディアがより明確に見える結果をもたらしたと思う。だけど新作では最初から明確なアイディアがあったんで、あえてインタールードに焦点をあてる作業をする必要性はないと思ったんだ」

ーー新作はメロディックな部分はよりメロディックに、ヘヴィ&アグレッシヴな部分はさらにヘヴィ&アグレッシヴになってます。これも成長、進化の表れですね?

スプーグ「その通りだね」

チュード「ヘヴィさを失なわずにメロディを重ねていく作業ってなかなか難しいんだ。だけど前作の頃から、オレたちはずっとヘヴィなものはさらにヘヴィでインテンスなものに、メロウなものはよりメロウにしていくって言ってきた。新作で、ついに自分たちの領域を広げることができたんじゃないかって自負してる。新作は実にバンドらしい作品であり、真のロック作だとも思う。もちろんヘヴィロック作ではあるけど、ロックヴァイブにあふれてる。そのロックヴァイブはどこからきたかっていうと、曲作りなんだ。そう、それはすなわちオレたちがよりよい曲が書けるようになったっていうことさ」

スプーグ「洗練されたものっていうのもひとつのテーマとしてあった。新作は前作よりも洗練されたものになってる。成熟し過剰な部分もなく、ちゃんとヴォーカルにメロディや、焦点をあてるべき場所には空間を持たせてる。そういう意味での“洗練”が、新作をそういうふうに作り上げてるんだ。確実にオレたちは進化、成長し、自分たちというものを見つめることができるようになったんだと思う。自信もついたし、自分たちで満足できるものを作る技量も身につけたと思う。そこに気づいてくれて嬉しいよ、ありがとう」

ーー最後に、新作のタイトルの意味を教えてください。

チュード「“THE END(終焉)”という言葉を聞くと崩壊とかそういうものを思い浮かべるかもしれない。だけど自分たちにとっての“THE END”とは、それまでとは違う方向性に進む道が見えたり、最終決定をくだす決断力が求められたり、自分自身が覚悟を決めるときだったり、新しい自分に生まれ変わっていく瞬間だったりする。そういう解釈なんだ。よりよい人間になるためのプロセスっていうか」

スプーグ「オレたちは基本的にコンセプチュアルなバンドだからね」

次回は、GrindHouse magazine Vol.16に掲載した、グーク(g:本名グレッグ・トリペット)と、ルーティ-(b:本名ライアン・マルティニー)による『THE END OF ALL THINGS TO COME』のインタヴュー記事を再公開する!

有限会社グラインドハウス Copyright (C) GrindHouse Ltd. All Rights Reserved.