【2021.05.25更新】

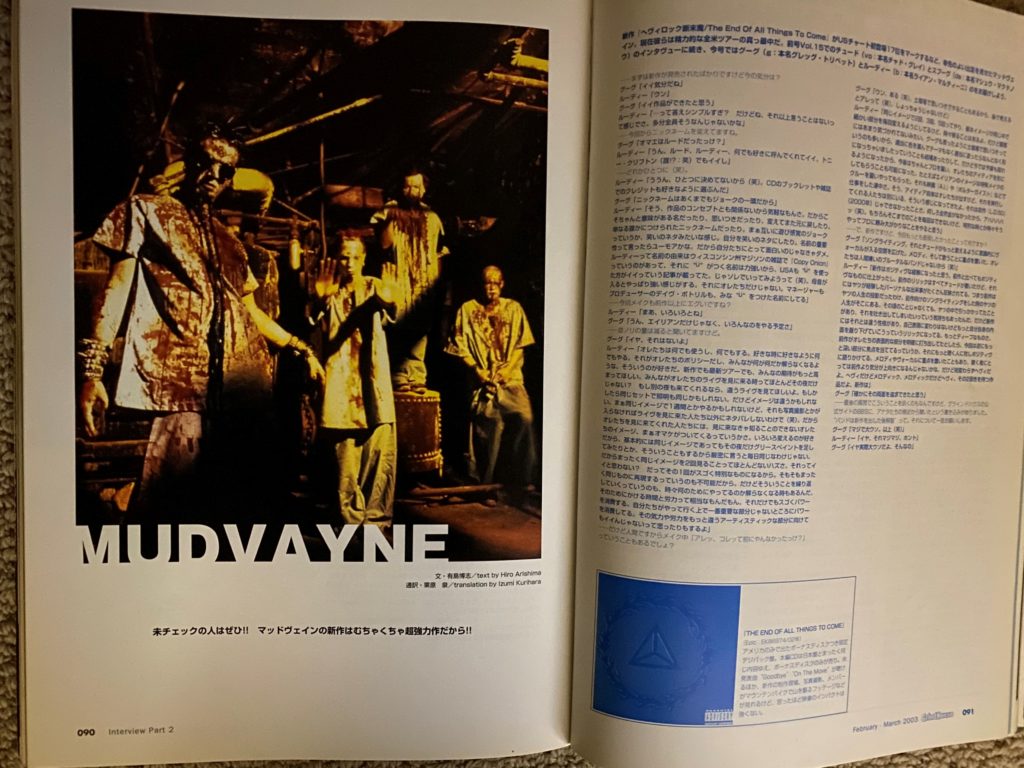

text by Hiro Arishima

translation by Izumi Kurihara

未チェックの人はぜひ!!MUDVAYNEの最新作はむちゃくちゃ超強力作だから!!

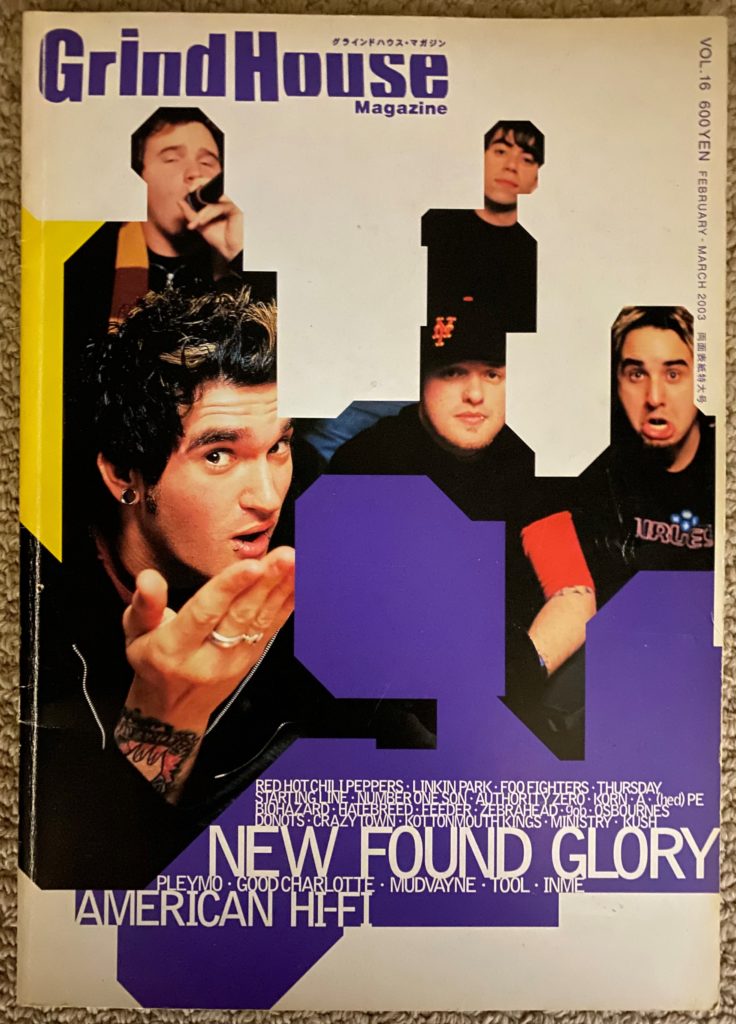

新作『THE END OF ALL THINGS TO COME』(邦題『ヘヴィロック断末魔』/2002年)がUSチャート初登場17位をマークするなど、幸先のよい出足を見せたMUDVAYNE。現在、彼らは精力的な全米ツアーの真っ最中だ。前号Vol.15でのチュード(vo:本名チャド・グレイ)とスプーグ(ds:本名マシュウ・マクドノウ)のインタヴューに続き、今号ではグーグ(g:グレッグ・トリペット)と、ルーディー(b:ライアン・マルティニー)のをお届けしよう。

ーーまずは、新作が発売されたばかりですけど今の心境は?

グーグ「いい気分だね」

ルーディー「うん」

グーグ「いい作品ができたと思う」

ルーディー「…って答えシンプルすぎ? だけどね、それ以上いうことはないって感じでさ。たぶんメンバー全員そうなんじゃないかな」

ーー今回、ニックネームを変えてますね。

グーグ「オマエはルードだっけ?」

ルーディー「うん、ルード、ルーディー、なんでも好きに呼んでくれていい。トニー・クリプトン(誰?:笑でもいいし)」

ーーどれかひとつに(笑)。

ルーディー「ううん、ひとつに決めてないから(笑)。CDのブックレットや雑誌での表記も好きなように選ぶんだ」

グーグ「ニックネームはあくまでもジョークの一環だから」

ルーディー「そう、作品のコンセプトとも関係ないから気楽なもんさ。だからこそちゃんと意味がある名だったり、思いつきだったり、変えてまた元に戻したり。単なる誰かにつけられたニックネームだったり。まあ互いに遊び感覚のジョークっていうか。笑いのネタみたいな感じ。自分を笑いのネタにしたり。名前の重要性っていったらユーモアかな。だから自分たちにとって面白いものじゃなきゃダメ。ルーディーって名前の由来はウィスコンシン州マジソンの雑誌で『Copy Onion』っていうのがあって、それに“u”がつく名前は力強いから、USAも“u”を使った方がいいっていう記事が載ってた。じゃそれでいってみようって(笑)。母音が入ると、やっぱり強い感じがする。それにオレたちだけじゃない。マネージャーもプロデューサーのデイヴ・ボトリルも、“u”をつけた名前にしてる」

ーー今回メイクも前作以上にエグいですね?

ルーディー「まあ、いろいろとね」

グーグ「うん、エイリアンだけじゃなく、いろんなのをやる予定さ」

ーー血ノリの量は減ると聞いてますけど。

グーグ「イヤ、それはないよ」

ルーディー「オレたちはなんでも使うし、なんでもする。好きなときに好きなようになんでもやる。それがオレたちのポリシーだし、みんながなにがなんだかわからなくなるような、そういうのが好きだ。新作でも最新ツアーでも、みんなの期待がもっと高まってほしい。みんながオレたちのライヴを観にくるときって、ほとんどがその夜だけじゃない?もし別の夜もきてくれるなら、違うライヴを観てほしいよ。もしかしたら同じセットで照明も同じかもしれない。だけど、イメージは違うかもしれない。まあ同じイメージで1週間とかやるかもしれないけど、それも写真撮影とかが入らなければライヴを観にきた人たち以外にネタバレしないわけで(笑)。だからオレたちを観にくる人には、観なきゃ知ることのできないオレたちのイメージ、まあオマケがついてくるっていうかさ。いろいろ変えるのが好きだから、基本的には同じイメージであってもその夜だけグリースペイントを足してみたりとか、そういうこともするから厳密にいうと毎日同じわけじゃない。だからまったく同じイメージを2回観ることってほとんどないハズさ。それっていいと思わない?だってその1回がスゴく特別なものになるから。そもそもまったく同じものに再現するっていうのも不可能だから。だけどそういうことを繰り返していくっていうのも、時々なんのためにやってるのかわからなくなるときもあるんだ。そのためにかける時間と労力って相当なものなんだもん。それだけでもスゴくパワーを消費する。自分たちでやっていく上で一番重要な部分じゃないところにパワーを消費してる。その気力や労力をもっと違うアーティスティックな部分に向けていいんじゃないって思ったりもするよ」

ーーだけど人間ですからメイク中「アレッ、コレって前にやんなかったっけ?」っていうこともあるでしょ?

グーグ「ウン、ある(笑)。土壇場で思いつきでやることもあるから、後で考えるとアレッて(笑)。しょっちゅうじゃないけど」

ルーディー「同じイメージで2回、3回、5回ってやり、基本イメージが同じなかで細かい部分を毎回変えるようにしてるけど、時々被ることはあるよ。だけど観客にはあまり気づかれてないみたい。グーグも言ったように土壇場で思いつきっていうのも多いから、適当に色を選んでテーマもなく、適当に塗ったらなんとなく形になっちゃいましたっていうこともけっこうあったりして。だけど今では予算も取れるようになったから、ちゃんとプロを雇い、オレたちのアイディアを形にしてもらうことも可能になった。たとえばエイリアンのイメージは特殊メイクのクルーを雇いやってもらった。それも映画『ポルターガイスト』(1982年)や『A.I.』(2001年)などで仕事をした連中さ。そう、アイディア自体はオレたちが出すけど、それを実行してくれる人たちは別にいる。そういう感じになってきたよ。それは前作『L.D. 50』(2000年)じゃできなかったことさ。なにしろ全然金がなかったから、アハハハハッ(笑)。もちろんそこまでのことを毎回はできないけど、特別なときとか時々そうやってプロに頼み大がかりなことをやると思う」

ーーで、新作ですけど、今回もっとも表現したかったことってなんですか?

グーグ「ソングライティング。それとチュードがもっと歌えるように意識的にヴォーカルが入る空間を広げた。メロディ、そして歌うことに重点をおいた。オレたちは人間嫌いのブルータルなバンドじゃないから(笑)」

ルーディー「新作はポジティヴな経験になったと思う。前作と比べてもポジティヴな仕上がりになったし。新作のリリックはすべてチュードが書いたけど、それにはヤツが経験したパーソナルな出来事がたくさん反映されてる。つまり前作はヤツの人生の投影だったわけ。前作向けのソングライティングをしたときのヤツの人生がそこにある。その頃のことじゃなくても、ヤツのなかで引っかかってたことがあり、それを引き出してしまいたいって気持ちもあったんだ。だけど新作にはそれとは違う性格があり、自己表現に変わりはないけどもっと自分自身の内面を掘り下げていこうっていうリリックになってる。もっとディープなものさ。前作がオレたちの表面的な部分を明確に打ち出したとしたら、今回は逆にもっと深い部分に焦点を当ててるっていうか。それにもっと聴く人に対しポジティヴに語りかけてる。メロディやヴォーカルに重点を置いたこともあり、聴く者にとっては前作より気分が上向きになるんじゃないかな。だけど相変わらずへヴィだよ。へヴィだけどメロディック、メロディックだけどへヴィ。その二面性を持つ作品だよ、新作は」

グーグ「確かにその両面を追求できたと思う」

ーー最後の質問でこういうことを聞くのもなんなんですけど、(当時の)GrindHouseの公式サイトのBBSに、あなたたちの側近から聞いたという書き込みがありました。「バンドは新作を出した後に解散」って。それについて一言お願いします。

グーグ「マジで大ウソ!以上(笑)」

ルーディー「イヤ、それマジマジ、ホント(笑)」

グーグ「イヤ実際大ウソだよ、そんなの」

有限会社グラインドハウス Copyright (C) GrindHouse Ltd. All Rights Reserved.