【2021.05.17更新】

(有島博志)

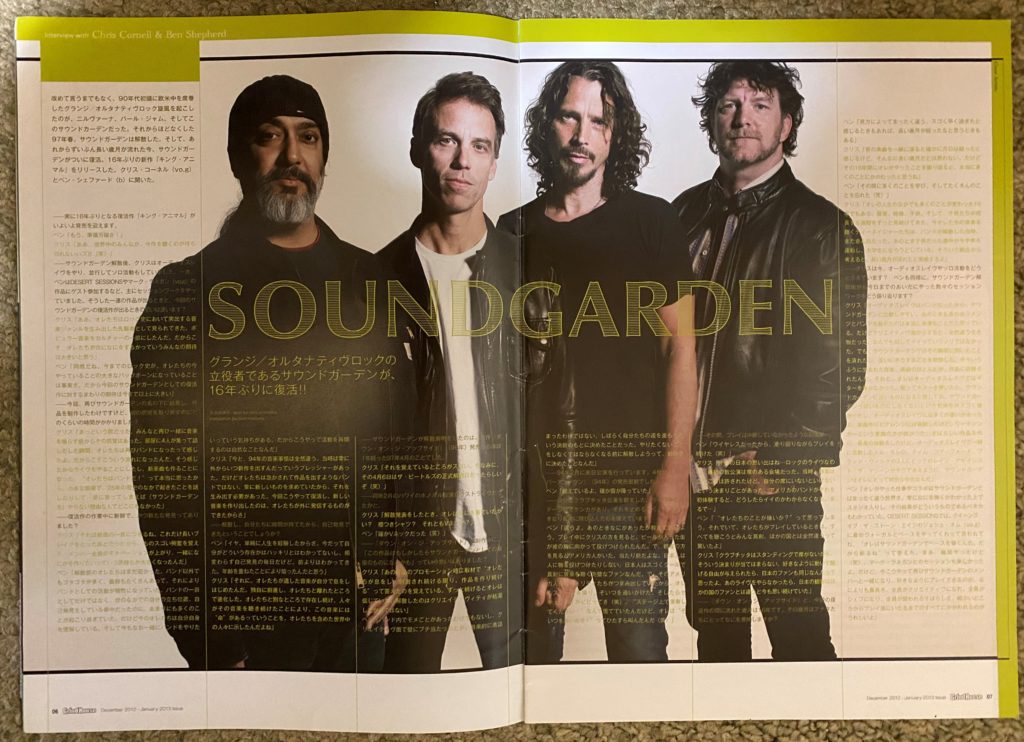

SOUNDGARDEN、AUDIOSLAVE、ソロと渡り歩いてきたクリス・コーネル。名シンガー、名フロントマンとしてロックシーンに偉大なる足跡を遺してきたことで知られ、中音域から高音域まで変幻自在に操る歌声は、まさに永遠のものだ。個人的に大好きなアーティストのひとりだ。5月17日はそのクリスの4回目の命日。クリスを偲び、SOUNDGARDENの復活作となった『KING ANIMAL』(2012年)発売タイミングでのクリスと、ベン・シェパード(b)の取材記事を再公開する。

2012年11月30日発行GrindHouse magazine Vol.75

text by Hiro Arishima

translation by Sam Katsuta

グランジ/オルタナティヴロックの立役者であるSOUNDGARDENが、16年ぶりに復活!!

改めて言うまでもなく、90年代初頭に欧米中を席巻したグランジ/オルタナティヴロック旋風を起こしたのが、NIRVANA、PEARL JAM、そしてこのSOUNDGARDENだった。それから程なくした1997年春、SOUNDGARDENは解散した。そして、あれからずいぶん長い歳月が流れた今、SOUNDGARDENがついに復活、16年ぶりの新作『KING ANIMAL』をリリースした。クリス・コーネル(vo,g)と、ベン・シェパード(b)に話を聞いた。

ーー実に16年ぶりとなる復活作『KING ANIMAL』がいよいよ発売を迎えます。

ベン「もう、準備万端さ!」

クリス「ああ、世界中のみんなが、今作を聴くのが待ちきれないハズさ(笑)」

ーーSOUNDGARDEN解散後、クリスはAUDIOSLAVEをやり、並行してソロ活動もしてました。一方、ベンはDESERT SESSIONSやマーク・ラネガン(vo,g)の作品にゲスト参加するなど、主にセッション活動をしてました。そうした一連の作品が出るときと、今回のSOUNDGARDENの復活作が出るときの思いって違います?

クリス「ああ、オレたちはロック史において突出する音楽ジャンルを産み出した先駆者として見られてきた。ポピュラー音楽をカルチャーの一部にしたんだ。だからこそ、オレたちが次になにをするかっていうみんなの期待は大きいと思う」

ベン「同感だね。今までのロック史が、オレたちの今やってることのバックボーンになってることは事実さ。だから今回のSOUNDGARDENとしての復活作に対する周りの期待は今まで以上に大きい」

ーー今回、再びSOUNDGARDENの名の下に結集し、作品を制作したわけですけど、前の感覚を取り戻すのにどのくらいの時間がかかりました?

クリス「あっという間だった。みんなと再び一緒に音楽を鳴らす前からその感覚はあった。部屋に4人が集まって話し出した瞬間、オレたちは再びバンドになったって感じだよ。だからこそこういう流れになったんだ。そう感じたからライヴをやることにしたし、新曲も作ることになった。“オレたちはバンドだ!”って本当に思ったから。小さな部屋で、25年の歴史のなかで起きたことを話したりして…逆に言ってしまえば(SOUNDGARDENを)やらない理由なんてどこにもなかった」

ーー復活作の作業中に新鮮で、かつ新たな発見ってありました?

クリス「それは新曲の一言につきるね。これだけ長いブレイクをとった後だったから、ものスゴい興奮を覚えた。メンバー全員のモチベーションが上がり、一緒になにかを作りたいっていう気持ちが大きくなったんだ」

ベン「解散前のオレたちはまだ若かった。バンド以外でもゴタゴタが多く、義務もたくさんあって、それによりバンドとしての活動が犠牲になってた。バンドの一員としてだけじゃなく、世のなかでの自分の立ち位置、自己発見をしてる最中だったのに、あまりにも多くのことが起こりすぎてた。だけど今のオレたちは自分自身を理解してる。そして今もなお一緒にバンドをやりたいっていう気持ちがある。だからこうやって活動を再開するのは自然なことなんだ」

クリス「今と、1994年の音楽事情は全然違う。当時は常に外からいつ新作を出すんだっていうプレッシャーがあった。だけどオレたちは急かされて作品を出すようなバンドじゃない。常に新しいものを求めてたから、それを生み出す必要があった。今回こうやって復活し、新しい音楽を作り出したのは、オレたちが外に発信するものができたからさ」

ーー解散し、自分たちに時間が持てたから、自己発見できたということでしょうか?

ベン「イヤ、単純に人生を経験したからさ。今だって自分がどういう存在かはハッキリとはわかってないし、相変わらず自己発見の毎日だけど、前よりはわかってきた。年齢を重ねたことにより培ったんだと思う」

クリス「それに、オレたちが遺した音楽が自分で息をし始めたんだ。独自に前進し、オレたちと離れたところで進化した。オレたちと別なところで存在し続け、人々がその音楽を聴き続けたことにより、この音楽には“命”があるっていうことを、オレたちを含めた世界中の人々に示したんだよね」

ーーSOUNDGARDENが解散を表明したのは、前作『DOWN ON THE UPSIDE』(1996年)発売からほぼ1年経った1997年4月のことでした。

クリス「それを覚えてるところがスゴい。ちなみに4月6日はTHE BEATLESの正式解散日だったらしいぞ(笑)」

ーー同年2月のハワイのホノルル公演がラストライヴだったかと。

クリス「解散発表をしたとき、オレはなにを着てたかい? 襟つきシャツ? それともVネック?」

ベン「確かVネックだった(笑)」

ーー『DOWN ON THE UPSIDE』の制作中に「この作品はもしかしたらSOUNDGARDENとしての最後のものになるかも」っていう思いはありました?

クリス「あの作品のプロモーション時に取材で“オレたちが息をし、刺激され続ける限り、作品を作り続ける”って答えたのを覚えてる。ずっと続けるとオレたちは信じてた。一度解散したのはクリエイティヴィティが枯渇したからじゃない」

ベン「バンド内でモメごとがあったわけでもないし、クリエイティヴ面で壁にブチ当たったとか、音楽的に煮詰まったわけでもない。しばらく自分たちの道を進もうという決断の下に決めたことだった。やりたくないことをしなくてはならなくなる前に解散しようって、前向きに決めたことなんだ」

ーー1994年2月に来日公演を行ってます。4枚目『SUPERUNKNOWN』発売直前でした。

ベン「覚えてるよ。確か雪が降ってた」

ーー自分はCLUB CITTA’公演を観ました。ライヴ中にステージ前で客同士のケンカがあったようで、それを見つけたベンがベースを置いて客席に飛び込み、制止しようとしたのが印象的でした。

ベン「違うよ。あのときなにがあったか教えてあげよう。プレイ中にクリスの方を見ると、ビールが入った缶が彼の胸に向かって投げつけられたんだ。で、観客の方を見るとアメリカ人がいた。当たり前だよな、日本人は人に物を投げつけたりしない。日本人はスゴくクールで真剣に音楽を聴く完璧なファンなんだ。で、そのアメリカ人をセキュリティたちがつまみ出してたから、オレもステージを下り、そいつを追いかけた。そしたらセキュリティがビビってさ(笑)。“ステージ上で演奏してください!”なんて慌ててたんだけど、オレは“そいつを追い出せ!”ってひたすら叫んだんだ(笑)」

ーーその間、プレイは中断してなかったような記憶が…。

ベン「ワイアレスだったから、走り回りながらプレイを続けた(笑)」

クリス「オレの日本の思い出はね…ロックのライヴなのに、最初の数公演は席のある会場だった。当時、観客は立つことは許されたけど、自分の席にいないといけないという決まりごとがあった。アメリカのバンドがそれを初体験すると、どうしたらいいのかわからなくなるので。まるで…」

ベン「“オレたちのことが嫌いか?”って思ってしまう。それでいて、オレたちがプレイしてるときは、すべてを聴こうとみんな真剣。ほかの国とは全然違うって驚いたよ」

クリス「CLUB CITTA’はスタンディングで席がないから、そういう決まりが当てはまらない。好きなように動いて騒げる自由が与えられたら、日本のファンも同じなんだって思ったよ。あのライヴをやらなかったら日本の観客はほかの国のファンとは違うと想い続けてた」

ーー『DOWN ON THE UPSIDE』と、今回の復活作の間に流れた年月は16年です。その年月はあなたたちにとってなにを意味しますか?

ベン「見方によってまったく違う。スゴく早く過ぎたと感じるときもあれば、長い歳月が経ったなと思うときもある」

クリス「昔の楽曲を一緒にやると、確かに月日は経ったと感じるけど、そんなに長い歳月だとは思わない。だけどその16年間にオレたちがやったことを振り返ると、本当に多くのことに関わったと思うね」

ベン「その間に多くのことを学び、そしてたくさんのことを忘れた(笑)」

クリス「オレの人生のなかでも多くのことが変わった16年でもある。服装、結婚、子供。そして、子供たちが成長する過程をずっと見続けてきた。今オレたちの音楽を聴くティーンネイジャーたちは、バンドが解散した当時、まだ赤ん坊だった。あのとき子供だった連中が今や車を運転し、大学生になろうとしてる。そうした視点から考えると、長い歳月が流れたと実感するよ」

ーークリスは今、AUDIOSLAVEやソロ活動をどうとらえてます?ベンも同様に、SOUNDGARDEN解散から今日までにやった数々のセッションワークをどう振り返ります?

クリス「AUDIOSLAVEはバンドだったから、SOUNDGARDENと比較しやすい。あのときも息の合うメンツとバンドを組めたのは本当に幸運だったと思ってる。だけどクリエイティヴ面からすると、全然違う生き物だった。なんでも試していいっていうノリじゃなかった。だけど、SOUNDGARDENではその瞬間に閃いたことをやれたし、互いにそうすることを奨励した。そういうふうに生まれた音楽、楽曲のほとんどが作品に収録されたんだ。それと、オレはAUDIOSLAVEではギターを弾かなかった。歌ってギターを弾いたら、SOUNDGARDENに近いものになると感じてね。SOUNDGARDENっぽいものにしたくないという気持ちがスゴく強かったし、AUDIOSLAVEには多くの違いがあったよ。楽曲作りやアレンジには貢献したけど、リードシンガーという意識の方が強かった。すばらしい作品を作り、最高の体験をしたけど、AUDIOSLAVEで一緒に活動したトム・モレロ、ティム・コマーフォード、ブラッド・ウィルクの3人にとってのRAGE AGAINST THE MACHINEがそうであるように、SOUNDGARDENはオレにとって特別な存在なんだ」

ベン「オレがやった仕事やコラボはSOUNDGARDENとはまったく違う世界さ。常になにを弾くかわかった上でスタジオ入りし、その結果がどうあるべきかもわかってた。DESERT SESSIONSでは、QUEENS OF THE STONE AGEのジョシュ・オム(vo,g)に最初、ヴォーカルとベースをやってくれって言われてね。“オレはSOUNDGARDENでベースを弾くんだ。だから断るね”って答えた。まあ、結局やったけど(笑)。マーク・ラネガンとのセッションも楽しかったよ。だけど、今こうやってSOUNDGARDENのメンバーと一緒になり、好きなようにプレイできるのが、なによりも最高さ。全員がクリエイティヴになれ、全員がシェフになり、全員が関われるすばらしさ。細かいところからプレイ面にいたるまでのすべてに関われるのが嬉しいよ」

有限会社グラインドハウス Copyright (C) GrindHouse Ltd. All Rights Reserved.