【2021.01.25更新】

文・有島博志

今の仕事に就いて、もうずいぶん経つ。正直、長い。その長い歳月において、いち仕事人として、また一人の音楽ファンとして悔やみ、「ああ、あのときちゃんとできてれば…」と思うことしきり、のことが自分にはいくつかある。形として見え、残る応援ができてなかった、ちゃんとプロモーションに寄与できなかった、という後悔だ。そのひとつが、USロックバンド、TYPE O NEGATIVE(TON)だ。ポーランド移民の血を継ぐ中心人物のピーター・スティール(vo,b)が2010年4月に心不全で亡くなり、バンドは解散した。

TONはとても風変わりなバンドで、その独創的極まりない音楽性はまさに唯一無二。比較する音楽、バンドがどこを探しても見当たらない。そのあまりにも個性的な音楽性が“足かせ手かせ”になったんだと思う、日本ではきちっと評価も認知もされぬまま、バンドはキャリアを閉じてしまった。

自分がTONのことを知ったのは、3rd『BLOODY KISSES』(1993年)で、だった。日本盤化され、当時のJPレコード会社よりCDが送られてきた。

第一聴時、この音楽をどう捉えていいのかとても戸惑った。職業柄ジャンル付けしてしまいがちなのだけど、それまでの自分のなかにあった概念がすべて当てはまるものの、ひとつの音楽的造語に落とし込めない、定められない、というか。外に向けてうまく説明できない、発信しにくい、というか。音の厚さはメタルのそれに近いけど、メタルとは言い切れない。突如曲によって展開がハードコアっぽくなるものの、ハードコアという音楽ジャンルの枠にも到底納まりきらない。ダークさはゴシックロックの暗さに準じるところがあるけど、ゴシックロックと断言することには抵抗を覚える。今もなおジャンル付けできないでいるのだけど、いい意味での“クセ”と“アク”の強さにハマり、その後TONを追いかけることになる…。

3rdは欧米でスマッシュヒットし、本国アメリカで50万枚以上売れ、ゴールドディスクに認定された。これには驚いた。「こういうダークで、ある意味簡単には説明しづらい音楽が多くの人たちに受け入れられちゃうんだ?」と。グランジ/オルタナティヴロックの隆盛により、ロックシーンのそれまでのあり方や構造が大きく揺れてたこともあるんだろうけど、アメリカのロックリスナーの感性の柔軟さ、寛容さはスゴいと思わざるを得なかった。

その最中のUS出張中に、『FOR WHEN IT RAINS』(1994年)のVHSソフトを偶然見つけ購入した。3rd収録曲で製作された“Christian Woman”と“Black No.1”(アメリカのゴシックファン御用達の毛染め剤の名称らしい)のPVのみ観られる。今じゃ観たけりゃ即YouTubeに頼るご時世だけど、当時はYouTubeはなかったし、まあ日本じゃ観ることはないだろう、というのが購入動機だった。

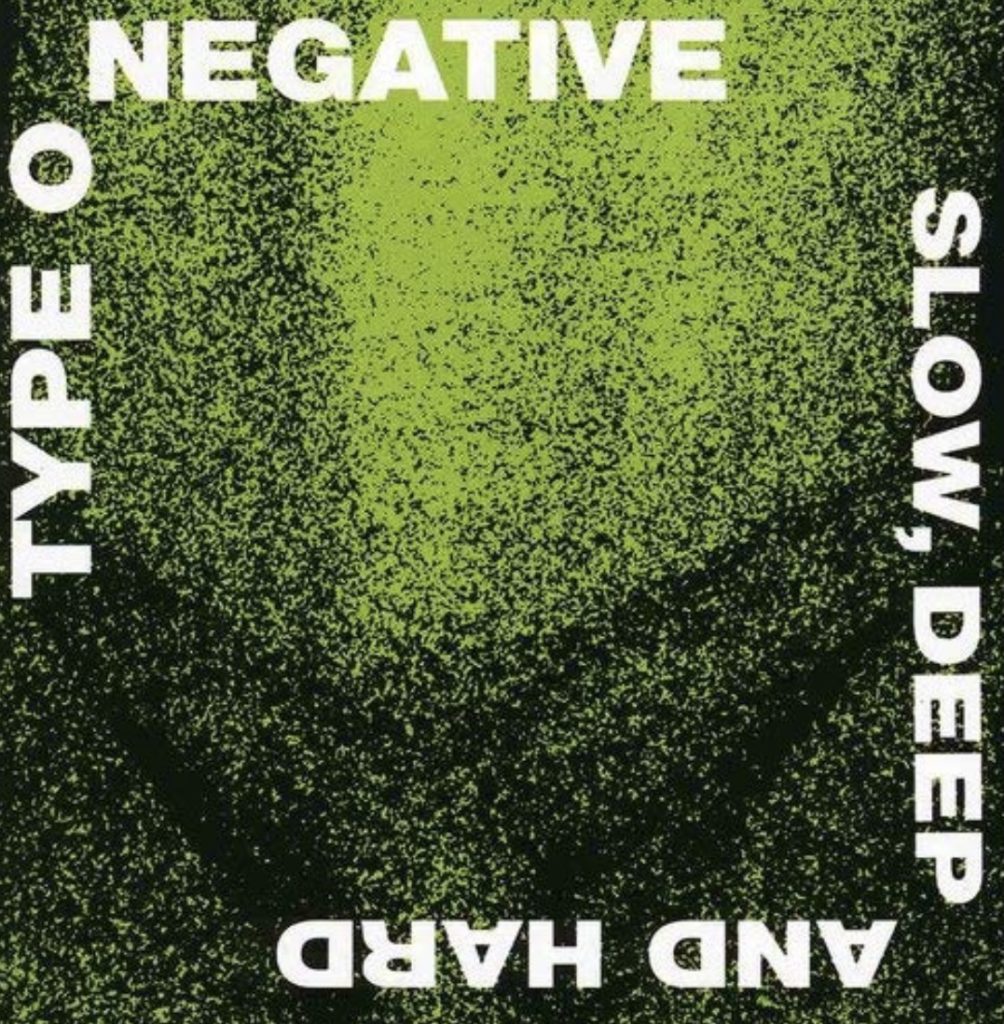

予想通り、2曲のPVともダークなストーリー設定になってる。さらに遡り、1st『SLOW, DEEP AND HARD』(1991年)と、2nd『THE ORIGIN OF THE FECES』(1992年)を聴いた。両作品とも日本盤化されてない。2作品ともピーターがすべての歌詞と曲(BLACK SABBATHの“Paranoid”のカヴァーなどは除く)を書き、やりたい放題やり、聴けば聴くほど、この作風、音楽をどう捉えていいのか余計わからなくなる内容だ(笑)。

1曲目の“Unsuccessfully Coping With The Natural Beauty Of Infidelity”からいきなり12分半超えの長尺曲だ。収録曲のほとんどが組曲形式で、どの曲も尺が長い。長尺曲ゆえ、途中その表情はコロコロ変わる。

“The Misinterpretation Of Silence And Its Disastrous Consequences • I. Venus: Contrary Motion”は1分ちょいの最短曲だけど、なんと頭から最後まで無音だ。

このジャケはオリジナルのじゃなく、改訂版のだ。オリジナル盤のは女性器のどアップ写真がドンと使われており、さすがにここで見せるのは気が引ける(https://en.wikipedia.org/wiki/The_Origin_of_the_Feces?wprov=sfti1)。1曲目の“I Know You’re Fucking Someone Else”こそ15分超えといきなりの長尺曲ながら、本作は組曲で編まれた作品じゃない。擬似ライヴ的作風で、客の歓声、ピーターのMC、ピーターと客のやり取りが随所に入れられてる。“Hey Pete”はジミヘンで有名なビリー・ロバーツの“Hey Joe”のカヴァーで、歌詞と曲タイトルを変え、相当独創的にアレンジされてる。“Paranoid”は、言うまでもなくBLACK SABBATHのカヴァー。“Hey Joe”同様、かなり独自性が強く調理されてる。原曲の尺は3分弱だけど、TONヴァージョンは7分超えもある。

これまでの3作を聴くと一目瞭然なのだけど、TONの音楽、作風はおそらくピーターの主導・先導によるものだろう、すべて気をてらった確信犯的作風のように思えてならない。他のアーティストがそれまでにやったことのないことを進んでやり、多勢との明確な差別化を図った結果なのではないか。ピーターの雰囲気バリバリのヴォーカル、ブッ太いdistortedなベース、ジョシュ・シルヴァーによるキーボード、ハモンドオルガンがリードするサウンド形態もユニークで、ケニー・ヒッキーのギターは一歩、二歩後ろに下がってるという感じだ。そういった一連のことが、TON大好き!という中毒患者を数多く生む要因となったんだろう。

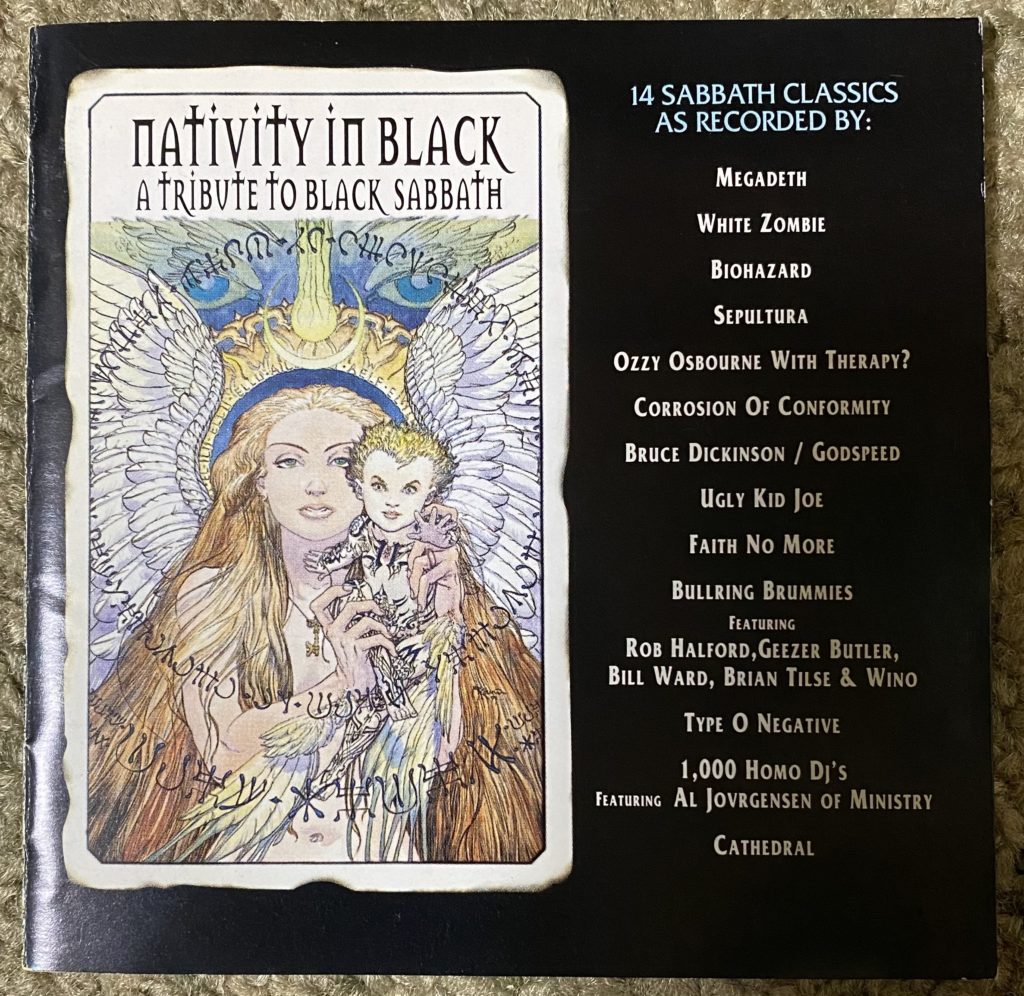

1994年、後のBLACK SABBATHトリビュート作過剰発売の発火点となり、OzzfestのUS開催のセットアップともなったコンピ『NATIVITY IN BLACK:A TRIBUTE TO BLACK SABBATH』が発売された。MEGADETH、WHITE ZOMBIE、SEPULTURA、FAITH NO MORE、1000 HOMO DJ’sらに混じってTONも参加、“Black Sabbath”のカヴァーを提供してる。いかにもTON風の調理がなされてる。必聴だ。

コマーシャルリリースはされてないのだけど、USレコード会社製作の『NATIVITY IN BLACK:A TRIBUTE TO BLACK SABBATH』のプロモーションビデオが、JPレコード会社より各ロック媒体に配られた。内容は、アルバムに参加したバンドのメンバーたちがBLACK SABBATHへの想いを語るのが中心だ。TONはピーターとケニーがコメントしてる。

そして1997年、US Ozzfest第2回でようやくTONのライヴを観ることができた。まだ日の高いうちにメインステージで、FEAR FACTORYの次に登場した、と記憶する。とにかく驚かされたのが、ステージにマーシャルのスピーカー群で築かれた高い壁がドラムセットを挟み左右にそびえ立ち、それを後ろにものスゴい爆音でプレイしてたこと。スピーカーの壁を見たのなんて80年代以来のことだったし、爆音さはもう、尋常じゃなかった。曲や音楽がああいうとことんダークなゆえ、日が落ちた時間帯での出演の方がより“TONらしさ”が生かせたんじゃないかと思ったものの、それでも自分的には初めてライヴが観れたという喜びの方がデカく、大いに満足した。セット終了後しばらくして、バックヤードでピーターとスレ違った。2mはゆうに超えた長身、ガッシリした体躯のピーターが赤ん坊を乗せてベビーカーを押してる姿は、それはそれはインパクト大で声すらかけられなかったほどだ(汗)。

話が前後するのだけど、Ozzfestへの出演は、4th『OCTOBER RUST』(1996年)発売に伴うプロモーションの一環でもあった。

いきなり1曲目“Bad Ground”がノイズで、無題の2曲目がラジオ番組で使われるような自己紹介、作品紹介的IDになってる。作品をこういう形で始めるなんて、まさに前代未聞だ。TONらしいと言えばTONらしいのだけど(笑)。日本盤ライナーノーツを執筆してるけど、本作についてこう書いてる。

「あの彼らの独特な音世界を壊さない程度にメジャー感をひたひたと漂わせ、ずいぶん聴きやすく、耳当たりのよい作風に仕上げてる」と。

メジャー感とは、前3作を支配した“徹底して内向的な暗さ”が薄まり、メロディ、楽曲に“一点の影がある明るさ、キャッチーさ”が加わり、“アングラ感”から一転、洗練された音作りになってるということ。“My Girlfriend’s Girlfriend”、原曲からしてポップなのだけど、ニール・ヤングの“Cinnamon Girl”のカヴァー、ユル~く流れていくような“Die With Me”などが、その最たる例と言える。そして、15曲目は「ツアーで会おう」とリスナーへのメッセージで締めくくられる。この作品かなり好きだ。

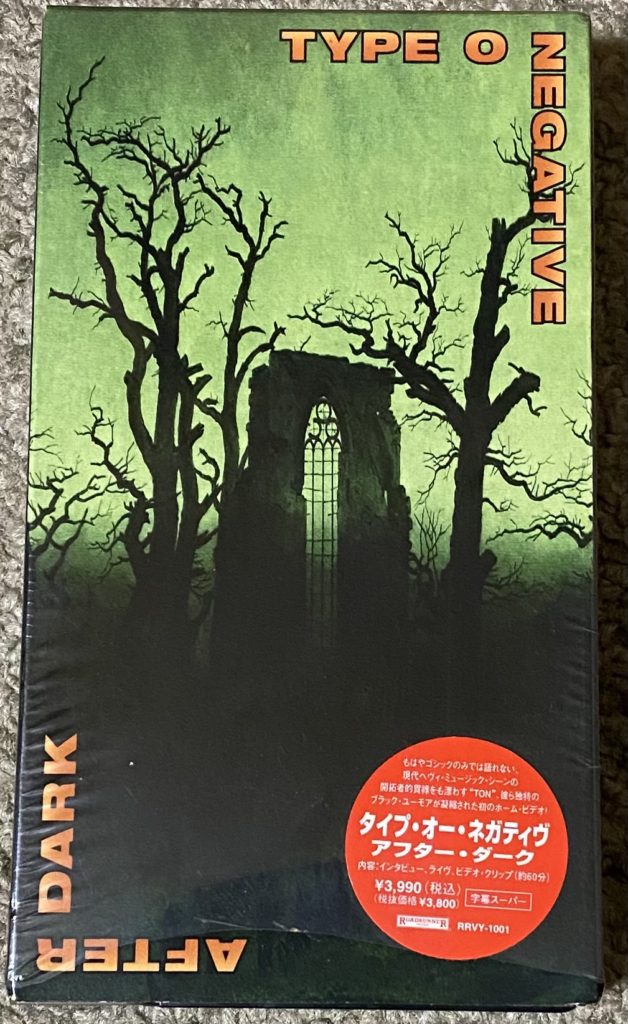

4thの次に発売されたのが、2nd映像作品『AFTER DARK』(1998年)だ。最初はVHSのみのリリースだったけど、後にDVD化もされた。3rdと4thで製作された5曲のPV+αが、クルー撮影のライヴ映像やメンバーのインタヴュー映像などでつながれてる。なかには(当時)PANTERAのフィリップ・アンセルモとダイムバック・ダレルがステージに乱入したときの映像も出てくる。

『AFTER DARK』に続いたのが、5th『WORLD COMING DOWN』(1999年)だ。1曲目“Skip It”は盤面が汚れてたりしてCDの再生が正常にいかず止まってしまったときに発せられるノイズ音を模倣してる。またしても風変わりな始まり方だ(笑)。4thと同一の方向を向いてる作風なのだけど、“明るさ”は少々抑えられ、ヘヴィさ、重厚感が増してる。クロージングナンバーの7分超えのTHE BEATLESの“Day Tripper”のカヴァーメドレーも実にユニークだ。

6th『LIFE IS KILLING ME』(2003年)と、7th『DEAD AGAIN』(2007年)と続く。2作品ともに多少の違いはあるものの、基本5thの延長線上にある作風だ。5thにゲスト参加してたシタール奏者、ポール・ベントが再度6thにもゲスト参加してる。

2006年にはバンドキャリア初のライヴ映像作品『SYMPHONY FOR THE DEVIL』も発売されてる。ドイツのケルンで開催された野外フェス、Bizarre Festivalでの1999年のライヴだ。ボーナスCD付で、かのSANTANAの初期代表曲のカヴァーメドレーが聴ける。

以上がTONの全オリジナルアルバム、映像作品と、TON参加のトリビュートアルバムだ。冒頭にTONのプロモーションに関して“悔い”が残ってると書いたけど、好きなバンドなのにちゃんと協力できなかった、ということだ。『BLOODY KISSES』がヒットしたとき、まだGrindHouse magazineは創刊前だったし、創刊後もいつも取材するタイミングを逸してた。そうこうしてるうちにピーターは他界し、それが引き金となり、あまりにも特異な存在だったTONも解散した。ひとえに残念でならない…悔いは残る。

有限会社グラインドハウス Copyright (C) GrindHouse Ltd. All Rights Reserved.